上巨大的郑成功像,目光穿过茫茫大海望着台湾。隔海而望,试着想起她的轮廓:汉人的敬祖,尤以闽南人的敬神、日本人的细致、民国时代华洋结合的遗风。我们应该对她有更多了解,却说不出更多细节,因为我们对塑造她性格的一段段过往,知之甚少。台湾要求我们在历史中“发现”,这不因她的隐秘未知,而因我们在固有的片段印象外,实则对她近乎无知。

这段回到历史的发现,时间范围要缩小,不必一直上溯,而选择她性格形成的关键成长期,正是《发现台湾》中的1620~1945。空间上却要扩大,海峡两岸是必要的,也不能少了书中不吝篇幅介绍的日本和全世界的情势。于是,在《发现台湾》我们能看见,台湾是如何一步步走来,成为现在的样子。

开篇的1620年代,郑芝龙带着他的亦商亦盗的船队,往返台湾海峡,渐渐独霸东亚的海洋,汉人也在此时成规模来到台湾,让当地农业迅速摆脱原始,植入了农耕的性格。而几乎同时来到台湾的荷兰人,却主宰着这里,用东印度公司的先进方式分层管理,使当地人种植甘蔗以适应世界市场的需要。郑成功延续父亲的队伍,在兵败南京后,另图台湾以期延续明朝国祚。驱逐荷兰人后,彼岸残喘不堪的南明和岛上的明郑政权都未能长久,但明朝带来的伦理道德却溶在台湾的血脉中,生命力至今不衰。

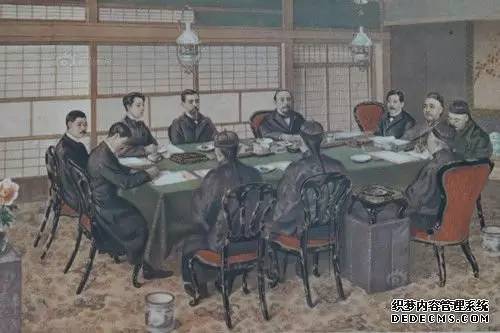

1661年,郑成功率军横渡台湾海峡,翌年击败荷兰东印度公司在台湾大院的驻军,,开启郑氏在台湾的统治。

清朝再度后,惮于这片明郑旧地的反抗精神,严格限制大陆移民至此,来者不得携妻带子,只得孤身前往,却不想导致了岛上男女比例的严重失衡,又造成了渡台者的漂浮无根感,浮躁下民变如家常便饭。膏腴的土地又让人努力定能生存,久了就形成了台湾人能吃苦,能打拼的性格。

近代以来,日本对塑造台湾的影响不可谓不小,但却为屈辱割让下的无奈结果。中国人何以无力自己主宰台湾的命运?只论日本人的野心、殖民在彼时的疯狂,对解答历史疑问没有过多的积极意义。于是书中有了很大的篇幅从海禁政策、对外态度、平民教育、社会状况,到出国考察等许多角度比对探讨江户时代的日本和清代的中国,方知在两者皆为“封建末期”这样的固有套话之下掩盖了多少关键的差异。这些具体各异的社会状况犹如水下的冰山,决定了他们冒出头的一角——即如洋务运动和明治维新这般全然殊途。这其中的总结颇有新意:正是日本比中国更封建,各藩的相对独立能够在变革中提供更多动力,而中国的中央集权则在陌生的冲击下愚钝无措。

回过头来看洋务运动中的台湾,在刘铭传“以一隅之设施,为全国之范”的目标下进行了近代化的建设:丈田清赋、新式教育、铺设电报,尤以铺设从台北到基隆的铁路最为瞩目,此时仍时被清廷称作“生番”的台湾,成了中国最为先进的省。

在慈禧祝寿的锣鼓声中,旅顺沦陷,洋务既终,台湾割让。书中有这样一段:为议和挨了枪子的李鸿章安慰刘铭传:“割台实有不得已的苦衷,但足下锐意经营的台湾岛,乃日人最喜欢,必继承而不废……”,实不知该是一种怎样的悲怆和无奈。

实际比在谈判桌前让清廷割让台湾显然付出了大得多的代价。台湾各界独力组织了力量进行了旷日而牺牲巨大的抵抗,使日本人的伤亡远大于甲午战争,让日后的统治不得不更加小心。台湾人的自立和抗争精神在此凝成,也在此融入了历史记忆中。

日本对台湾统治的复杂,难以简单概述,但在对林业的管理这里颇有代表性。日本人动用2000余名林业专家,以16年的时间,详细勘测了全岛的树林,也定下砍伐速度不允许超出栽种速度的计划。但另一方面,东京明治神宫巨大的鸟居,就以台湾1500年树龄的桧木制成,这种边开发边掠夺的经营,实让人有种“就怕流氓有文化”的感叹。

日本人以警察的权威、一板一眼的规矩,让台湾民众变得守秩序,如不吐痰、不插队、户口要登记等。但另一面是更多的失去自由:农田里种什么取决于日本的需要,而不是农民自己的意愿、被公开出售、二战开始后更是禁止汉语教育和传统风俗,强制的皇民化、生活困苦、青壮被强征而在荒岛战死…….台湾人如同顽强的连翘般,或抗争,或默默煎熬,在无数血泪和牺牲后,终于待得光复,满心热诚,期待着一次重生。

本书是一部讲述1920~1945年间台湾历史的书,但他的内容和视角又绝不仅限于1620~1945年的台湾一隅,而是在这其间,追问中日的近代化境遇和结果的迥异,台湾在其间如何变迁。这些难有定论的问题,书中有自己的角度、选材、铺陈叙述,引出独到的结论,比如郑氏强大和其后败亡的原因、为何几乎西方水平相当的中国,在其后百年相对着迅速衰落、同样锁国的中日两国何以结果全然不同。这种历史性的分析比对,也在读者了解史实之余引出积极的思考。如留洋学生,日本人往往目标明确,知道要学什么,在哪学最好。而中国彼时的留学热潮多为功名而去,并没明确而远大的目标。后者的情形今日仍时有耳闻。这些拉远的镜头让人看得更广,拉近的镜头让人看得更细,如此远近相合的《发现台湾》可以让读者在史料、史家评论和分析下,在历史的变迁中,发现台湾。更多的了解,让我们能对她充满温情与敬意,再面对诸如“茶叶蛋”这般的迷思时,不至于人云亦云,仍能冷静客观的看待,那独特而无法替代的台湾。

《发现台湾:1620—1945》以全球视野展现了台湾社会1620年至1945年之间的发展变迁。自明末汉人移民来台垦荒至1945年光复回归,台湾从边陲小岛慢慢的变成为外贸重镇,成为古老中国探索外部世界的尖端,三百多年里,历经荷兰占据、郑氏王朝、清朝统一、日本殖民,台湾政治、经济、社会、文化不断演变,既跌荡起伏,又血泪交融,令人感慨不已。

同时,由于台湾近现代受到日本殖民戕害,因此贯穿《发现台湾:1620—1945》的另一主旨,集中在19世纪中期中国和日本共同面临的国运抉择之比较——如何融入全球化的工商业潮流并重塑国民精神。前者执着于西洋军事技术,却因循守旧,缺乏全盘思维;而后者从根本入手,全面借鉴西方先进文明,从而崛起于东方,甚至一度成为中国最大的威胁。抚今追昔,今天中国再次处在现代化的关键时刻,如何汲取历史经验教训,重塑大国文明,值得所有国人深思。

《发现台湾:1620—1945》取材广博,文笔浅显,同时又观点新鲜,寓意高远。想要了解台湾对于中华民族的特殊性与影响力,本书正是首选的读本。

鲁迅叔本华奥斯维辛教育巴以冲突文具控恋物癖书单雨果奖枕边书草间弥生一念之合印度北上广湘南自由

,九游娱乐备用网址是什么